Le grand jeu de l’érotisme et du tragique napolitains

Le musée Granet d’Aix-en-Provence présente une quarantaine de peintures napolitaines majeures du XVIIe siècle. Ces chefs-d’œuvre ont été réunis par un collectionneur pas spécialement fortuné, mais magnifiquement clairvoyant, Giuseppe De Vito. En voyant ces toiles puissantes, on saisit à quel point le caravagisme constitue un temps fort de la peinture ancienne

Le zénith sombre de la peinture italienne

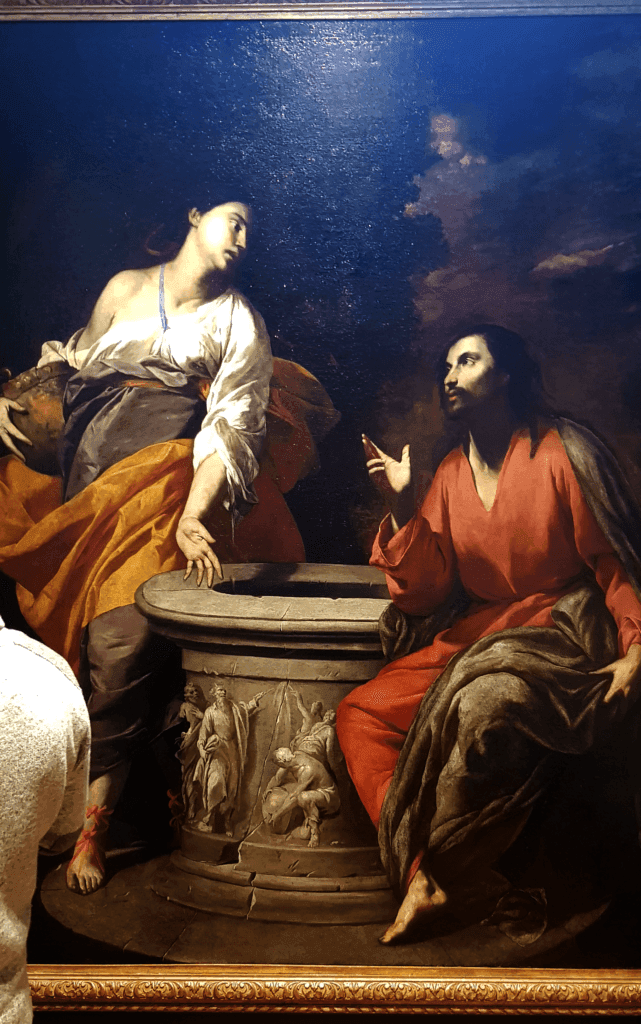

La collection De Vito comporte 74 œuvres, souvent majeures, dont 40 sont présentées à Aix après l’avoir été à Dijon. C’est assez pour entrer dans l’univers de la peinture napolitaine du début du XVIIe. L’immersion a de quoi marquer. Il y a d’abord le jeu des lumières. Dans une même peinture contrastent violemment des clartés incandescentes et des zones sombres, voire noires. Ce qui trouble le spectateur est surtout la manière dont la lumière détache presque au hasard des fragments de corps ou de choses, alors que le reste se perd dans une ombre commune. La lumière, comme la grâce, n’a rien de rationnel : elle révèle de façon fortuite, ici un bras, là une bribe de visage. Les peintres de cette mouvance ont un sens aigu du tragique, c’est-à-dire des contrastes de la vie. Ils rapprochent des vécus souvent distants ou dilués. Par exemple, des femmes aux chairs sublimes sont confrontées aux pires souffrances, la grossièreté côtoie la délicatesse, les loques tutoient les taffetas, etc.

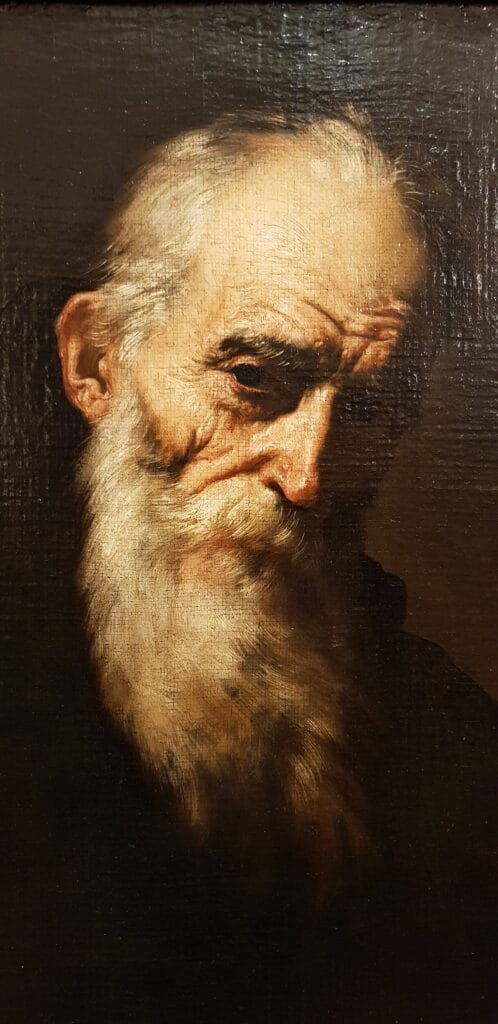

Cette peinture n’a rien d’allégorique, de maniéré ou de distancié. Elle est, au contraire, servie par un fort réalisme : ici, un saint a les pieds ou les mains sales et calleux (mais très bien exécutés), là, un philosophe a la peau terriblement plissée et pendante, chose en laquelle Ribera excelle. Ajoutons que ces tableaux bénéficient souvent d’une très belle picturalité. On peut s’y délecter à volonté du jeu des glacis gras et des touches vibrantes.

Cet univers caravagesque ou ténébriste, appelons-le comme on voudra, reste un modèle et il peut faire réfléchir les artistes de notre temps. L’exposition Immortelle montrée récemment au Moco de Montpellier a réuni plus d’une centaine de peintres figuratifs actuels et il est étonnant de voir qu’un certain nombre d’entre eux renouent avec le caravagisme pour représenter des sujets contemporains.

Sensible à l’art et non à la célébrité des artistes

Arrêtons-nous sur la personnalité singulière de Giuseppe De Vito (1924-2015). Sa biographie redonne espoir dans les collectionneurs.

Quand on suit, comme c’est mon cas, l’actualité artistique, on est souvent assombri par des enchères délirantes sur des œuvres qui n’ont pour elles que la célébrité. Pourquoi en est-il ainsi si fréquemment ? Les riches de la planète seraient-ils des sots ? Sans doute pas plus que vous et moi. Seulement, ils achètent volontiers des œuvres qu’ils n’osent pas juger entièrement par eux-mêmes. Ils intègrent beaucoup d’éléments externes à leur propre goût. Le fonctionnement du marché de l’art est décrit par certains économistes au moyen de l’expression « rendements croissants d’adoption ». Cela veut dire que les produits sont désirés non en raison de leur qualité intrinsèque, difficile à évaluer soi-même, mais en se fiant à l’attitude des autres.

Pour comprendre comment fonctionne ce curieux mécanisme, il faut imaginer que vous arrivez dans une ville dont vous ne connaissez pas les restaurants. Le premier est vide. Vous vous dites que ce n’est pas bon signe. Vous ne vous arrêtez pas. Au second, il y a la queue et vous voulez absolument en être, vous êtes sûrs d’avance que ça doit être savoureux. C’est une situation où vous formez votre propre idée en observant le comportement des autres. C’est exactement ce qui se passe à la puissance mille en art. Les collectionneurs sont conseillés, ils se renseignent sur ce que font les autres acquéreurs, ils scrutent le marché, etc. Un artiste émergeant monte ? Il est célèbre ? De plus en plus de gens veulent l’acheter, il devient encore plus cher et plus célèbre, et encore plus de personnes surenchérissent. Il se produit ainsi une sorte d’effet Larsen. L’actualité artistique a ceci de triste qu’elle se réduit bien souvent à une désolante suite d’effets Larsen pour des œuvres dont l’intérêt ne saute pas aux yeux. Parfois, cependant, un homme a un œil, il a du goût, de l’indépendance d’esprit et se moque du qu’en-dira-t-on. Giuseppe De Vito a été indiscutablement l’un de ces hommes. Honneur à lui !

Le goût pour les arts n’exclut pas l’esprit scientifique

Simple ingénieur, De Vito a envie de constituer une collection d’art ancien. Après avoir brièvement hésité entre plusieurs thèmes, il se spécialise dans le caravagisme napolitain. Le responsable du musée de Capodimonte, à Naples, le conforte dans ce choix. Ce mouvement est alors peu apprécié et mal connu. De Vito peut, à partir des années 1970, acquérir des chefs-d’œuvre époustouflants avec des moyens limités. Par ailleurs, De Vito n’oublie pas sa formation d’ingénieur. Il étudie de façon méthodique les artistes concernés et publie un grand nombre d’articles dans les revues scientifiques.

Caravage, l’arbre qui cache la forêt

Là où De Vito a du génie est qu’il s’intéresse peu au Caravage (1571-1610), artiste le plus monté en épingle de nos jours. Caravage, pour le public d’aujourd’hui, est servi par un narratif romantique, car on lui attribue deux assassinats, chose cinématographique. Il a aussi été abondamment vulgarisé par un historien de l’art du début du xxe siècle, Roberto Longhi (1890-1970), qui l’a « redécouvert ».

Caravage domine-t-il le caravagisme ? Ce n’est nullement une évidence. C’est en tout cas le doute qu’introduit l’exposition au musée Granet. De nombreux caravagesques lui sont supérieurs en intensité dramatique et en beauté picturale. À commencer par José de Ribera et Massimo Stanzione, mais aussi, bien souvent Mattia Preti ou Luca Giordano. Il faudrait également parler de celui qui est peut-être le meilleur de tous et dont l’identité demeure inconnue : on doit l’appeler, à la façon d’un obscur artiste du Moyen-Âge, « Le Maître de L’Annonce aux bergers », du sujet-titre d’une de ses œuvres.

Caravage est-il chronologiquement le premier caravagesque d’où tout découlerait ? Pas si sûr non plus. Il est accueilli à Rome par un autre artiste, Antiveduto Grammatica (1571-1626), du même âge que lui, mais beaucoup plus célèbre à l’époque. Ce prénom peu commun d’Antiveduto, notons-le au passage, veut dire « prévu à l’avance », car sa mère, alors en voyage, avait « prévu à l’avance » (pardon pour le pléonasme) une étape pour l’accouchement. Grammatica et un certain nombre d’autres artistes de cette période ont déjà adopté un ténébrisme tragique. Caravage en est encore à composer, dans le style de la Renaissance tardive, de belles natures mortes et d’aimables scènes de genre, parfois agrémentées d’une pointe d’homosexualité. Alors, qui est l’élève de qui ? Difficile à dire. L’histoire de l’art est probablement plus complexe que le culte des grands génies.

À voir absolument : Naples pour passion, musée Granet, Aix-en-Provence, du 15 juillet au 29 octobre 2023.

Pour approfondir le caravagisme : Naples à Paris, Le Louvre invite le musée de Capodimonte, Musée du Louvre, jusqu’au 8 janvier 2024.